Burg Leipzig

Matthäikirchhof 22–23

04109 Leipzig

Historisches

Im Gebiet des Matthäikirchhofs konnte eine Burg 1216 durch die Pegauer Annalen bezeugt werden. Sie galt als die älteste Burg Leipzigs. Diesen Rang lief ihr jedoch die Reichsburg Leipzig ab, die bereits in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts bestanden haben soll.

Aus der Burg ging nach 1230 das Franziskanerkloster Zum Heiligen Geist hervor. Nach der Reformation wurde 1539 die Aufhebung des Klosters verfügt. 1699 wurde die Kirche wieder geöffnet. Bei einem Bombenangriff Ende 1943 wurde die Kirche zerstört. 1948 fand der letzte Gottesdienst statt. 1949 erfolgte der Abriss. Bei Ausgrabungen zwischen 1949 und 1956 wurden einige Mauerreste der frühen Burganlage freigelegt.

In der Straße Matthäikirchhof befinden sich Gebäude, davor ist ein kleiner Park angelegt.

Parkschloss Grünau

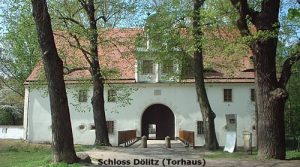

Parkschloss Grünau Wasserburg & Schloss Dölitz

Wasserburg & Schloss Dölitz