Rittergut Großdehsa

02708 Löbau

Historisches

Großdehsa wurde 1238 als Herrensitz erstmals erwähnt. Für 1242 ist Hertwicus de Dyzin als Herren auf Großdehsa bekannt und für 1336 Henricus de Desen. Die Ersterwähnung als Rittergut erfolgte 1564.

02708 Löbau

Großdehsa wurde 1238 als Herrensitz erstmals erwähnt. Für 1242 ist Hertwicus de Dyzin als Herren auf Großdehsa bekannt und für 1336 Henricus de Desen. Die Ersterwähnung als Rittergut erfolgte 1564.

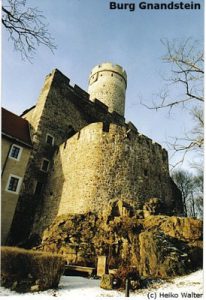

Burg Gnandstein

Burg GnandsteinBurgstraße 3

04655 Frohburg OT Gnandstein

Die vermutliche Erbauungszeit der Burg liegt zwischen 1200 und 1230. Die Ersterwähnung als Herrensitz erfolgte 1196. Die Brüder Heinricus und Cunradus de Nannenstein wurden 1228 als Herren auf Gnandstein genannt. Im 15. Jahrhundert fanden umfangreiche Um- und Erneuerungsbauten statt. Nachdem es 1632 und 1647 zu Zerstörungen kam, wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts erneut eine Umgestaltung der Burg vorgenommen. Durch diese Bautätigkeiten hatten sich die jahrhundertelangen Besitzer, die Familie von Einsiedel, im Jahr 1740 stark verschuldet. Nachdem 1932 in der Burg Gnandstein ein Heimatmuseum eingerichtet worden war, ging die Burg sieben Jahre später in den Besitz von Sybilla Freifrau von Friesen über.

Der letzte Besitzer, Hanns von Einsiedel, wurde 1945 enteignet und aus Sachsen ausgewiesen. 1947 wurde in der Burg das Landkreismuseum eröffnet. In den 1960er Jahren sowie zwischen 1990 und 1994 fanden Sanierungsarbeiten statt.

Heute wird Burg Gnandstein als Museum, für verschiedene gastronomische Einrichtungen und als Burghotel sowie für Konzerte und Tagungen genutzt.

Bodendenkmalschutz besteht für die Burg seit Anfang 1974.

Gohliser Schlösschen

Gohliser SchlösschenMenckestraße 23

04155 Leipzig

Das Schloss wurde 1755 und 1756 durch Johann Caspar Richter erbaut. Per Testament fiel es im Jahr 1793 an die Stadt Leipzig. 1832 verkaufte es der Rat der Stadt an den Domherrn Wilhelm von Alvensleben. Sein Sohn verkaufte es 1863 an den Kaufmann Christoph Georg Conrad Nitzsche. 1906 wurde die Stadt erneut Eigentümer. Seit 1935 wurde das Gohliser Schlösschen für kulturelle Veranstaltungen genutzt, zwischenzeitlich war das Bach-Archiv darin untergebracht.

Nach Sanierung in den 1990er Jahren wird das Schloss seit 2005 vom Freundeskreis Gohliser Schlösschen e. V. geführt.

Die Schloss-Räume werden für Konzert- und Theaterveranstaltungen, Ausstellungen und Gastronomie genutzt. Das Gelände ist nicht ständig öffentlich zugänglich.

Oberdorfstraße 15

04299 Leipzig

Nach 1136 war eine Wallanlage mit Wasserburg und Herrenhof unter der Belehnung des Markgrafen Konrad von Wettin benannt. Die Burginsel ist mit der nordöstlichen Gebäudeecke des Guts überbaut. Im 16. Jahrhundert bildeten sich das untere und das obere Rittergut heraus. Die Güter wechselten häufig ihre meist bürgerlichen Besitzer. 1629 ist das Vorwerk Stötteritz benannt. 1714 brannte das obere Gut. Das Herrenhaus des unteren Gutes wurde zwischen 1780 und 1790 erbaut.

Im Fertigstellungsjahr erwarb Christian Felix Weiße das untere Gut. Er veranlasste Umgestaltungsarbeiten und legte den Park nach englischem Vorbild an. Das obere Gut wurde von 1817 bis 1823 viermal veräußert. Das untere Gut wurde 1864 vom Leipziger Rat übernommen und verpachtet, darunter von 1869 bis 1888 durch die Familie Mothes. In diesem Zeitraum, 1875 bis 1880, fanden Ausbauarbeiten statt. Dabei wurden Reste der alten Wasserburg entdeckt. Nach 1885 wurden Teile beider Gutsbereiche an die Leipziger Immobiliengesellschaft verkauft. 1908 wurde im Rahmen von Neubebauungsplänen das Rittergut oberen Teils mitsamt seinem Herrenhaus abgebrochen.

Von 1950 bis 1991 vermietete die Stadt den unteren Gutshof an Industrieunternehmen, zuletzt an den VEB Geräte- und Reglerwerk Teltow, der die Gebäude als Lagerstätte nutzte. Das Herrenhaus wurde unter Denkmalschutz gestellt, Erhaltungsmaßnahmen blieben jedoch aus, so dass das Gelände langsam verfiel.

Im Juli 1991 verpachtete die Stadt den Gutshof an den Verein zur Wiedereingliederung psychosozial geschädigter Menschen e. V. Im Dezember des folgenden Jahres begann der Umbau des Herrenhauses zum Wohnheim für Behinderte. Das gesamte Areal ist aufwändig saniert und sehr gepflegt.

Das Herrenhaus dient als Wohnheim.

Die mittelalterliche Wasserburg befand sich im östlichen Gutsbereich. Die ehemalige Burginsel ist überbaut. Erhalten ist ein wasserführender rechteckiger Graben im Norden und Osten des Gutsbereiches. Als Bodendenkmal besteht Schutz seit 1975.

Rittergut Mockau

Rittergut Mockauzwischen Stephanuskirche und Kieler Straße 19

04357 Leipzig

Das Rittergut Mockau wechselte häufig seinen Besitzer. Vor der Reformation (1517) gehörte das Rittergut der Familie von Pflugk. Seit dem 17. Jahrhundert nannten es der Pfarrer Wirth, der Hofrat Platz, die Familien Semmel, Deutrich, Förster und Sintenis sowie die Familie Guttard-Lutteroth ihr Eigen.

1681 erfolgte die Nennung als Vorwerk, 1696 die Einordnung als Rittergut.

Das Eingangsbogentor an der Kieler Straße stellt den ältesten Teil des ehemaligen Lehngutes dar. Nach einem Brand wurden die beiden Gebäude, das Gontardsche Herrenhaus sowie der lange Flügel, welcher als Verwaltersitz, Gesindehaus und für Stallungen diente, 1868 neu aufgebaut. Adolph Gontard als Besitzer lies ebenso bereits 1863 eine Kastanienallee im Gutspark anlegen.

Der Gutskomplex befindet sich zurückgesetzt zwischen Kirche und Supermarkt, dessen Parkplatz teilweise das Gutsgelände beansprucht. Das Herrenhaus ist ruinös und sommers völlig zugewachsen.

(Stand: Juni 2011)

Schloss Abtnaundorf

Schloss AbtnaundorfAbtnaundorfer Straße 68

04347 Leipzig

Im 13. Jahrhundert kamen Dorf und Gut Naundorf an das Peterskloster Merseburg, wodurch dem Namen “Abt” angefügt wurde. Das Gut wurde durch das Kloster mehrfach verpachtet und erhielt um 1540 das Vorwerk Heiterblick dazu. Nach der Reformation wechselten die Besitzer häufig, unter ihnen befanden sich die Familien Krams, Kuffer, Kregel, Thomasius und Breitkopf. 1789 kam es an die adlige Bankiersfamilie von Frege, durch die das Umfeld des Schlosses maßgeblich aufgewertet und vielfach mit Villen bebaut wurde.

Die Familie von Frege besaß das Gut Abtnaundorf noch bis 1916. Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der großzügige englische Landschaftspark angelegt, der im folgenden Jahrhundert öffentlich gehalten wurde und dadurch zum beliebten Ausflugsziele avancierte. Unter Arnold Woldemar von Frege-Weltzien wurde 1892 und 1893 das schon während der Napoleonischen Krriege in Mitleidenschaft gezogene Herrenhaus abgerissen und als Schloss neu errichtet.

1947 wurde das Rittergut in ein Stadtgut umgewandelt und das Schloss als Krankenhaus sowie zur Lehrerausbildung genutzt.

1998 erwarb eine Baufirma das Schloss und veranlasste die Sanierung.

Im Schloss Abtnaundorf sowie in den Nebengebäuden befinden sich Wohnungen. Ein Teil der ehemaligen Rittergutsflächen wird heute von einem Gewerbepark beansprucht. (Stand: Juni 2011)

Kirchstraße 1 a‑c

01623 Nossen OT Ziegenhain

Das Vorwerk wurde 1508 urkundlich erwähnt. Das Wohnstallhaus datiert hinsichtlich seiner Erbauungszeit auf die Zeit um 1870.

Das Herrenhaus des Vorwerks ist saniert und wird bewohnt.

Wasserburg & Rittergut Hainichen

Wasserburg & Rittergut HainichenGutshof 1

04567 Kitzscher OT Hainichen

Das Rittergut Hainichen geht auf eine mittelalterliche Wasserburg zurück, die auch als Die Insel bezeichnet wird und sich im Gutsbereich befindet. Der quadratische Bühl weist eine Seitenfläche von ca. 25 m und noch eine Höhe von etwa 2 m auf. Der umlaufende, wasserführende Graben ist stellenweise bis zu 6 m breit.

1551 wurde das Rittergut erstmalig erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte der Bau des ersten Herrenhauses. Seit 1681 befand sich das Rittergut für etwa ein Jahrhundert im Besitz der Familie von Zehmen. Zuvor befand es sich im Besitz der Familien aus dem Winckel und von Brück. 1873 kauften die Herren Günther das Rittergut und verkauften es 1809 an den Hofrat Johann August Schirmer, der es wiederum 1817 an die Familie von Bärenstein veräußerte. Von 1838 bis 1881 war das Rittergut Eigentum der Familie Schmidt und wurde dann an die Familie Steiger verkauft. Nachdem das Herrenhaus 1908 niederbrannte, wurde es im Jugendstil wieder aufgebaut.

Nach der Enteignung 1945 wurde das Herrenhaus zu Wohnzwecken genutzt.

Das Herrenhaus ist mittlerweile aufwändig saniert und wird als Wohnraum und durch eine Kindertagesstätte genutzt.

Schutz als Bodendenkmal besteht seit Ende 1967 für die frühere Wasserburganlage.

Lindenallee 8

04158 Leipzig

Die erste urkundliche Erwähnung eines Herrensitzes erfolgte 1271, als Markgraf Dietrich von Landsberg diesen dem Merseburger Stift übereignete. Damals bestand eine Wasserburg, die als rechteckiger Hof angelegt worden war. Für 1456 wurde ein Vorwerk nachgeiwesen. Das später um 1570 daraus hervorgehende Rittergut verzeichnete eine lange Liste an Eigentümern. Zu diesen gehörten zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Familie Rothe, danach bis Anfang des 19. Jahrhunderts die Familie von Brösigke. Das Neue Herrenhaus wurde 1893 errichtet.

Nach dem Krieg und der Enteignung der damaligen Besitzerfamilie von Etzdorf wurde das Herrenhaus Breitenfeld als Unterkunft für Umsiedler genutzt, später als Altersheim. Das Alte Herrenhaus wurde 1972 abgerissen.

Heute befindet sich das neue Herrenhaus in saniertem Zustand und dient als Hotel mit angeschlossener Gastronomie.

Die ehemalige Burg befand sich im Gesamtbereich des Gutes. Der einstige Wassergraben ist heute großteils verfüllt und für den Laien nicht mehr zu erkennen. Die Anlage wurde Ende 1974 unter Schutz gestellt.

Altes & Neues Herrenhaus Lindenhof

Altes & Neues Herrenhaus Lindenhof(Vorwerk Connewitz)

Prinz-Eugen-Straße 42

04277 Leipzig

1277 wurde erstmals ein Herrensitz erwähnt, 1500 sowie im 18. Jahrhundert ein Vorwerk. Das Alte Herrenhaus wurde 1792 für Friedrich Weygand errichtet, dem Erstherausgeber von Goethes “Werther”. In den 1830er Jahren erwarb Wilhelm Seyfferth den Grundbesitz. Dessen Schwiegersohn Dr. Gustav Schulz ließ 1875 den Stall errichten, die alte Scheune abtragen und an deren Stelle das Neue Herrenhaus bauen.

Das Alte Herrenhaus steht leer. Im Neuen Herrenhaus ist eine Freie Schule für Kinder im Grundschulalter untergebracht. Dieses Gebäude wurde auch Turmhaus genannt, hat jedoch durch starke bauliche Veränderungen seinen früheren Charme verloren.