Wasserburg & Rittergut Lößnig

Raschwitzer Straße 4

04279 Leipzig

Historisches

Das Rittergut Lößnig ging aus einem Herrensitz hervor, der in Form einer Wasserburg bestand. Dieser Herrensitz befand sich von 1156 bis 1170 im Besitz von Fridericus de Leznicz (alternative Schreibweise: Lesnik). Gegen Ende des 14. Jahrhunderts waren die Herren von Pflugk auf Lößnig bekannt, die das Gut 1460 an Wolf Blasebalg verkauften. Im Besitz dieser Familie verblieb das Gut bis 1704, nachdem es zwei Jahre zuvor erstmals urkundlich erwähnt wurde.

1704 erwarb die Familie Kees das Rittergut, verpachtete es jedoch ab 1714. Letztlich veräußert wurde das Rittergut durch die Familie Kees 1849 an August Friedrich Graichen. Dessen Sohn verkaufte den Grundbesitz zusammen mit viel Land 1883 an die Stadt Leipzig. Dadurch wurde aus dem Rittergut ein Stadtgut.

Die Wasserburg wurde durch das Herrenhaus überbaut. Sie befand sich im westlichen Gutsbereich sowie teilweise auf dem Gelände des Kraftwerks. Durch den Bau des Kraftwerks wurden die letzten Überreste der Wasserburg zerstört. Sie ist heute nur noch in ihren unterirdischen Teilen vorhanden.

Nach 1945

Mit der Bodenreform wurde das Rittergut Lößnig in das Volksgut Wachau überführt und zur Viehzucht genutzt. Das Herrenhaus diente als Lehrlingswohnheim.

Heutige Nutzung

Erhalten und sanierungsbedürftig sind heute noch ein Inspektorenhaus, ein Tagelöhnerhaus, Teile der Gutsmauer und die Toreinfahrt.

Bodendenkmalschutz

Die Wasserburg wurde 1936 als Bodendenkmal unter Schutz gestellt. Der Schutz wurde 1958 erneuert.

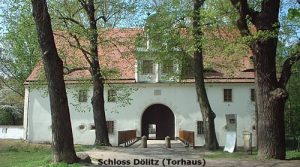

Wasserburg & Schloss Dölitz

Wasserburg & Schloss Dölitz Rittergut Möckern

Rittergut Möckern Gohliser Schlösschen

Gohliser Schlösschen