Schloss Moritzburg

Schloss Moritzburg

Schlossallee

01468 Moritzburg

Historisches

Bereits 1294 gab es im damaligen Eisenberg, dem heutigen Moritzburg, einen Herrensitz, der sich im Besitz von Hermannus de Ysenberc befand. Das ursprüngliche Dorf Eisenberg wurde 1934 nach dem im benachbarten Gutsbezirk gelegenen Jagdschloss in Moritzburg umbenannt. Heute ist Eisenberg noch eine Gemarkung, die zu Moritzburg gehört.

Schloss Moritzburg geht auf ein Jagdhaus aus dem 16. Jahrhundert zurück und erhielt seine heutige Gestalt im 18. Jahrhundert. Das barocke Jagdschloss steht auf einer künstlichen Insel im Schlossteich, welcher aus einst vier einzelnen Teichen bestand, und ist von acht Wachhäuschen umgeben.

Zwischen 1542 und 1546 ließ Herzog Moritz, nach dem das Schloss später benannt wurde, sein damals Dianenburg genanntes Jagdhaus im Stil der Renaissance ausstatten. Die Dianenburg hatte vier Rundtürme wie auch das heutige Schloss und wurde ab 1550 als Sitz der Verwaltung des Amtes Moritzburg genutzt. Unter Kurfürst Johann Georg II. wurde zwischen 1661 und 1672 die Schlosskapelle errichtet. Ab 1656 wurde das Jagdhaus zum Schloss ausgebaut. Diese Arbeiten konnten 1672 abgeschlossen werden. Die ehemals protestantische Schlosskapelle erhielt zu Weihnachten 1699 die katholische Weihe.

Bereits 1703 entstanden Pläne zum Umbau des Schlosses zum barocken Jagd- und Lustschloss, die jedoch erst unter Leitung von Matthäus Daniel Pöppelmann von 1723 bis zum Tod Augusts des Starken 1733 umgesetzt wurden. Neben den umfassenden Um- und Ausbauten wurden neue Teiche und ein Tiergehege angelegt. Die Gartenanlage nach französischem Vorbild erfuhr nie ihre Vollendung.

Bereits 1703 entstanden Pläne zum Umbau des Schlosses zum barocken Jagd- und Lustschloss, die jedoch erst unter Leitung von Matthäus Daniel Pöppelmann von 1723 bis zum Tod Augusts des Starken 1733 umgesetzt wurden. Neben den umfassenden Um- und Ausbauten wurden neue Teiche und ein Tiergehege angelegt. Die Gartenanlage nach französischem Vorbild erfuhr nie ihre Vollendung.

Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen veranlasste um 1800 die Gestaltung der Umgebung von Schloss Moritzburg. Unter ihm entstanden unter anderem das Fasanenschlösschen mit Hafen und Leuchtturm.

Prinz Ernst Heinrich von Sachsen, jüngster Sohn des letzten Königs von Sachsen und von 1923 bis 1945 Verwaltungschef des Vereins “Haus Wettin–Albertinische Linie e. V.” , bewohnte mit seiner Familie Schloss Moritzburg von 1933 bis 1945. Einige Räume stellte er für Führungen zur Verfügung.

Nach 1945

Nach 1945

Die Wettiner wurden 1945 enteignet. Der bereits verwitwete Prinz Ernst Heinrich von Sachsen musste mit seinen drei Söhnen fliehen, konnte zuvor jedoch noch mehrere Holzkisten mit wertvollen Schätzen im Schlosspark vergraben. Die meisten dieser Kisten wurden von sowjetischen Truppen später gefunden und beschlagnahmt. 1947 heiratete er ein zweites Mal und erwarb das Gut Coolamber in der Grafschaft Westmeath in Irland. Sachsen sah er nie wieder.

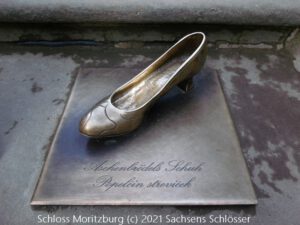

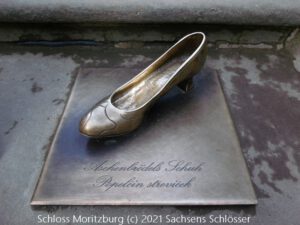

Von 1946 bis 1949 erfolgte die Einrichtung eines Museums im Schloss. Zwischen 1985 und 1989 wurde die Schlosskapelle aufwändig restauriert. Schloss Moritzburg diente in den frühen 1970er Jahren als Kulisse für die Märchenfilme “Sechse kommen durch die Welt” und “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”.

Nachwendezeit

Im Herbst 1996 fanden Hobby-Archäologen mehrere Kisten des 1945 vergrabenen Wettiner Schatzes. Das federgeschmückte Prachtbett Augusts des Starken wird seit 2003 nach 19-jährigen Restaurierungsarbeiten wieder gezeigt. 2009 feierte das Historische Porzellanquartier Wiedereröffnung.

Heutige Nutzung

Schloss Moritzburg wird als Museum und gastronomisch genutzt. Von Mitte November bis Ende Februar findet die jährliche Winterausstellung zum Märchenfilm “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” statt. In den Teichen wird Karpfenzucht betrieben.

Wissenswertes

Wissenswertes

Das Schloss war in insgesamt zwölf Wohnquartiere mit 200 Räumen aufgeteilt, in denen die kurfürstlich-königliche Familie, ihre Gäste sowie die Diener lebten. Die Türme des Schlosses werden nach ihrer ursprünglichen Funktion bezeichnet: Amtsturm, Backturm, Jägerturm und Küchenturm. Im Sockelgeschoss befanden sich neben der Hofküche auch Lagerräume und Pferdeställe.

Im Schloss sind unter anderem vergoldete Ledertapeten aus dem 17. Jahrhundert, Monumentalmalereien auf Leder von Louis de Silvestre, das Federzimmer und eine der bedeutendsten Rothirschgeweih-Sammlungen der Welt zu sehen. In dieser Sammlung befinden sich auch ein über 10.000 Jahre altes Geweih eines Riesenhirsches, welches ein Geschenk des russischen Zaren Peter der Große an August den Starken war, und ein 66-Ender, der 1696 erlegt worden war.

Fasanenschlösschen

Fasanenschlösschen Nachwendezeit

Nachwendezeit