Burgwarte Hockstein

Burgwarte Hockstein

Sächsische Schweiz

01848 Hohnstein

Historisches

Die Burgwarte Hockstein diente vermutlich als Wehranlage und Vorburg dem Schutz der sich ganz in der Nähe befindenden Burg Hohnstein. Sie stand in enger Verbindung mit der Burg Hohnstein und den Burgen Altrathen und Neurathen. Die Entstehungszeit könnte in die frühe zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts fallen, ausgehend davon, dass die böhmischen Berken von der Duba die Burgwarte als Vorburg zu ihrem Sitz auf der Burg Hohnstein, die 1353 an Hinko de Duba vom böhmischen König als Lehen vergeben worden war, anlegen ließen. 1428 fiel der Hockstein, einst dem Rathener Gebiet zugehörig, an die Wettiner.

Eine zweite Möglichkeit der Entstehung der Burgwarte Hockstein liegt darin, dass sie erst unter den Wettinern als Vorposten der Rathener Burgen errichtet wurde und dass ihre vornehmliche Aufgabe darin bestand, die auf der Burg Hohnstein ansässigen Berken von der Duba im Auge zu behalten. Die böhmischen Berken von der Duba eroberten die Burg Rathen 1438 zurück. Damit fiel auch die Wehranlage auf dem Hockstein wieder in ihren Besitz. Sie lagen ständig in Fehde und verloren dadurch nach und nach nicht nur ihre Besitztümer, sondern sanken teilweise zu Raubrittern herab, was zu einer Bezeichnung des Hocksteins als Raubritternest geführt haben dürfte. Hohnstein mit dem Hockstein gelangte 1443 an die Wettiner. Der Hockstein gehörte wohl noch bis 1468 oder 1469 zum Gebiete der Burg Rathen. Spätestens dann dürfte die Burgwarte auf dem Hockstein komplett ihre Bedeutung verloren und aufgegeben worden sein.

Von der mittelalterlichen Burganlage sind noch vergleichsweise viele, gut erkennbare Überreste vorhanden. 1933 wurde bei Ausgrabungsarbeiten ein künstlich in den Fels gehauener Raum entdeckt. Unmittelbar vor diesem Felsgemach mit einer hinabführenden kleinen Treppenanlage soll sich die Zisterne befunden haben, die allerdings längst verschüttet ist.

Von der mittelalterlichen Burganlage sind noch vergleichsweise viele, gut erkennbare Überreste vorhanden. 1933 wurde bei Ausgrabungsarbeiten ein künstlich in den Fels gehauener Raum entdeckt. Unmittelbar vor diesem Felsgemach mit einer hinabführenden kleinen Treppenanlage soll sich die Zisterne befunden haben, die allerdings längst verschüttet ist.

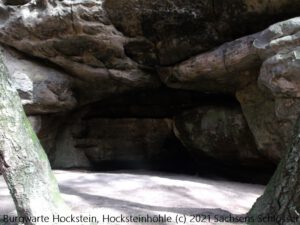

Einige Stufen unterhalb des Hockstein-Plateaus befindet sich der Aussichtspunkt Aussichtskanzel. Hier gibt es ein in den Fels gemeißeltes Mühlespiel zu entdecken. Ob dieses Mühlespiel tatsächlich von mittelalterlichen Wachposten angefertigt und zum Zeitvertreib gespielt wurde, ist fraglich, aber nicht unmöglich. Am Fuß des Hocksteins links vom unteren Eingang in die Wolfsschlucht befindet sich die große Hocksteinhöhle, die einst als Wachstube gedient haben könnte.

Auf dem Hockstein selbst befinden sich außerdem die Reste zahlreicher ausgemeißelter Balkenfalze. Weiterhin ist auf der Westseite des Hocksteins vor dem Zugang über die Teufelsbrücke ein bis zu zweieinhalb Meter hoher Erdwall mit Graben zu finden. Die Teufelsbrücke führt über eine etwa zehn Meter breite Schlucht, welche zu Zeiten der Burgwarte sehr wahrscheinlich mittels einer hölzernen Brücke überwunden wurde.

Auf dem Hockstein selbst befinden sich außerdem die Reste zahlreicher ausgemeißelter Balkenfalze. Weiterhin ist auf der Westseite des Hocksteins vor dem Zugang über die Teufelsbrücke ein bis zu zweieinhalb Meter hoher Erdwall mit Graben zu finden. Die Teufelsbrücke führt über eine etwa zehn Meter breite Schlucht, welche zu Zeiten der Burgwarte sehr wahrscheinlich mittels einer hölzernen Brücke überwunden wurde.

Die Teufelsbrücke selbst wurde erst 1821 erbaut. Die damalige Holzkonstruktion wurde 1843 durch eine steinerne Brücke ersetzt, welche um 1870 mit einer weiteren Sandsteinbrücke untermauert wurde. Der alte Zugang auf den Hockstein führte durch den Blümelgrund und anschließend durch die Wolfsschlucht. Den oberen Ausgang der Wolfsschlucht auf das Plateau des Hocksteins ziert ein Felstor, welches in Anlehnung an den gotischen Baustil künstlich ausgearbeitet wurde. Die heutige Steiganlage mit Eisentreppen entstand in den 1960er Jahren.

Bodendenkmalschutz

Die mittelalterliche Wehranlage wurde Ende 1935 unter Bodendenkmalschutz gestellt, dieser wurde Ende 1959 erneuert.