Rittergut Sahlis

Am Sahliser Gut 10

04655 Frohburg OT Sahlis

Historisches

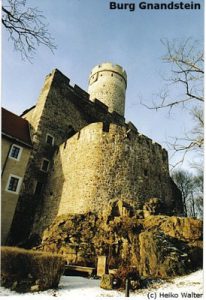

Das Rittergut Sahlis war ursprünglich ein Vorwerk der Burg Kohren und gehörte ab dem 15. Jahrhundert in den Herrschaftsbereich der Burg Gnandstein.

Sahlis wurde bereits 1350 als Herrensitz unter Theodericus de Salesen und 1388 als Ritterlehn aufgeführt. Die früheste Erwähnung als Vorwerk der Burg Kohren erfolgte 1398, als sie an den Burgmann Hans von Lanse verliehen wurde. Nach dessen Tod 1428 ging das Vorwerk Sahlis als Lehen an die Brüder Balthasar und Melchior von Meckau über. Weitere Lehensnehmer waren ab 1448 Helfreich von Meckau, ab 1451 Georg von Meckau und nur drei Jahre darauf an Hildebrand von Einsiedel, welcher das Rittergut Sahlis gründete. Unter seinem Sohn Heinrich von Einsiedel konnten die Familienbesitzungen vergrößert werden. 1596 fiel das Herrenhaus einem Brandanschlag zum Opfer.

1602 verkaufte Georg Heinrich von Einsiedel das Rittergut Sahlis an seinen Schwager Wolf Löser. Dieser ließ die Brandruine des Herrenhauses wieder aufbauen und den Löser-Turm errichten. Auch das Lusthaus außerhalb des heutigen Guts- und Parkareals entstand unter Wolf Löser. Bis 1700 verblieb das Sahliser Rittergut im Besitz der Familie Löser. 1632 wurde das Herrenhaus bei den Kämpfen während des Dreißigjährigen Krieges erneut zerstört. Den Wiederaufbau übernahm Curt von Löser, der seit 1644 Besitzer war und an der Nordseite des Herrenhauses einen Anbau hinzufügte.

Unter Hans II. Löser wurde das Lusthaus 1683 wiederholt erneuert. In diese Zeit dürfte die Anlage des Löserschen Gartens fallen. Des Weiteren erfolgten unter ihm eine umfassende Umgestaltung des Herrenhauses und die Anlage des Totenberges für sich, seine Frau und ihre 13 Kinder. Aus der Löser-Turm erhielt unter Hans II. Löser zwischen 1682 und 1690 seine endgültige Form. Hohe Schulden zwangen Hans II. Löser im Jahre 1700, seinen Sahliser Grundbesitz an den Dompropst Johann Friedrich von Eckhardt zu verkaufen. Dieser ließ offenbar den Totenhügel zerstören.

1730 erwarb Kurt Abraham von Einsiedel das Rittergut Sahlis. Nach seinem Tod erbte es sein Sohn Hanns Abraham von Einsiedel. Er verkaufte das Rittergut 1754 an den Textilhändler George Leberecht Crusius. Er behielt das Rittergut Sahlis stolze 51 Jahre in seinem Besitz und ließ zwei Jahre nach dem Erwerb umfassende Erneuerungsarbeiten im Barockstil an der Gutsanlage vornehmen. Außerdem ließ er die Wirtschaftsgebäude errichten und ab 1771 den Rokokopark anlegen.

Als der kinderlose George Leberecht Crusius 1805 starb, erbte Friedrich Siegmund Leberecht Crusius den Gutsbesitz. Allerdings verstarb auch er noch im gleichen Jahr. Sein Vater Siegfried Leberecht Crusius, ein damals angesehener Leipziger Verleger, übernahm das Rittergut. Ab 1809 ließ er die großen Kreuzgewölbeställe errichten. Im Folgejahr kaufte er das benachbarte Rittergut Rüdigsdorf dazu.

Nach seinem Tod 1824 erbte sein Sohn Heinrich Wilhelm Leberecht Crusius das Rittergut. Unter diesem wurden die Wirtschaftsgebäude erneuert und zu einem landwirtschaftlichen Musterbetrieb entwickelt. 1856 ließ er das Herrenhaus im Tudorstil umgestalten und den Park vergrößern. Friedrich Leberecht übernahm den Besitz 1858. Nach seinem Tod 1861 wurde das Gut von einem Inspektor verwaltet da sein erbender Sohn Heinrich Wilhelm Leberecht Crusius zu diesem Zeitpunkt erst ein Jahr alt war. Er trat sein Erbe schließlich 1888 an und nahm erneut eine Umgestaltung des Herrenhauses vor. 1891 wurde unter seiner Federführung mit dem Bau der Orangerie begonnen, der im folgenden Jahr beendet werden konnte. Auch die Kegelbahn und die beiden Pavillons entstanden unter ihm.

Nach seinem Tod heiratete seine Witwe Anna Maria Elisabeth 1902 Börries Freiherr von Münchhausen. Sie übernahm zudem die Verwaltung des Erbes für ihren noch minderjährigen Sohn Siegfried Leberecht Heinrich Crusius. Börries Freiherr von Münchhausen ließ von 1905 bis 1906 das Herrenhaus um einen Flügel erweitern und mit einer neobarocken Fassade ausstatten. Siegfried Leberecht Heinrich Crusius wurde schließlich 1916 Gutsbesitzer von Sahlis.

Nach 1945

Siegfried Leberecht Heinrich Crusius blieb bis 1945 Eigentümer des Rittergutes Sahlis und wurde im Rahmen der Bodenreform enteignet und vertrieben. Im Herrenhaus wurden 1945 Notwohnungen eingerichtet, nach der Umwandlung in ein volkseigenes Gut 1949 diente es als Lehrlingswohnheim. Bis Ende der 1980er Jahre kümmerte sich der Kulturbund Parkaktiv um den Erhalt des Parks.

Nachwendezeit

Um 1990 übernahm die Treuhand das zunehmend verfallende Rittergut. Einem Verkauf im Jahre 2000 an ein Eigentümertrio folgte 2004 die Übernahme des Ritterguts Sahlis durch einen Privatmann, bei dem es sich um einen Freund von einem der Eigentümer handelte. Der nun neue Eigentümer war Gründer einer 1980 verbotenen Wehrsportgruppe. Er ließ die Fassade des Herrenhauses erneuern und Werterhaltungsmaßnahmen durchführen, die nicht in jeder Hinsicht bausubstanzförderlich gewesen sein sollen.

Im Januar 2016 wurde das Rittergut Sahlis zwangsversteigert, weil offenbar erhaltene Fördermittel nicht zweckgebunden zur Sanierung eingesetzt worden waren und überdies der Abwasserzwecksverband noch hohe Außenstände gegenüber dem Besitzer verzeichnete. Der neue Eigentümer machte auf sich aufmerksam, indem er verkünden ließ, auf dem Rittergut ein Konzentrationslager errichten zu wollen. Der Verkauf im Rahmen der Versteigerung wurde dennoch nicht beanstandet. Jedoch zahlte der neue Eigentümer den Kaufpreis nicht, stattdessen kursierte ein zweifelhaftes Verkaufsangebot zum vierfachen Preis in den folgenden Monaten. Bei einer erneuten Zwangsversteigerung 2017 gelangte das Rittergut Sahlis an einen neuen Eigentümer, der es kurze Zeits später aus Kostengründen wieder verkaufte.

Heutige Nutzung

Das Rittergut Sahlis befindet sich seit September 2020 im Privatbesitz des aktuellen Eigentümers, ein Projektentwickler mit Fokus auf historischen Objekten. Dieser strebt nach Notsicherungsarbeiten eine umfassende Wiederherstellung und Nutzung des Ritterguts inklusive des Rokokoparks an. Der ehemalige Totenberg ist heute ein überwachsener Hügel.

(Stand: Mai 2021)